IT– category –

OS/基盤 (53) セキュリティ (47) Web (28) Linux (28) ミドル/プロトコル (24) Windows (22) 標準、規格、仕様 (22) Webマーケティング/SEO (20) ハード/ファーム/IoT (17) 電子メール (17) 送信ドメイン認証 (16) FinTech (15) ユーザ認証、認可 (14) ネットワーク (13) Windowsライセンス (13) ツール/スクリプト (12) AI (11) その他IT関連 (10) IT関連のサポートとライフサイクル (9) 仮想基盤 (8) クラウドサービス (7) 時刻同期 (7) 運用管理 (7) パスキー (6) IoT (6) Webサーバ (5) DNS (2) 文字コード (1)

-

送信ドメイン認証のDNSレコード検索方法(SPF、DKIM、DMARC、ARC) (+BIMI)

電子メールの送信元ドメインが詐称されていないかを検証する送信ドメイン認証 (Sender Domain Authentication)。 本記事は、動作確認等のために、各送信ドメイン認証のDNSレコードを検索する方法をまとめたものです。 SPF、DKIM、DMARC、ARC、BIMIといった... -

BIMIの整理しておきたいポイント (2022年10月時点)

電子メールの送信元ドメインが詐称されていないかを検証する送信ドメイン認証 (Sender Domain Authentication)。 本記事は、送信ドメイン認証の関連技術であるBIMI(Brand Indicators for Message Identification)についてまとめたものです。 SPF、DKIM、DM... -

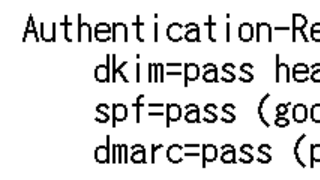

ARC認証の整理しておきたいポイント

電子メールの送信元ドメインが詐称されていないかを検証する送信ドメイン認証 (Sender Domain Authentication)。 本記事は、ARC(Authenticated Received Chain)認証についてまとめたものです。 SPF、DKIM、DMARC、ARC、BIMIといった送信ドメイン認証のまと... -

DMARC認証の整理しておきたいポイント

電子メールの送信元ドメインが詐称されていないかを検証する送信ドメイン認証 (Sender Domain Authentication)。 本記事は、DMARC認証についてまとめたものです。 SPF、DKIM、DMARC、ARC、BIMIといった送信ドメイン認証のまとめ記事はこちらです。 本記事... -

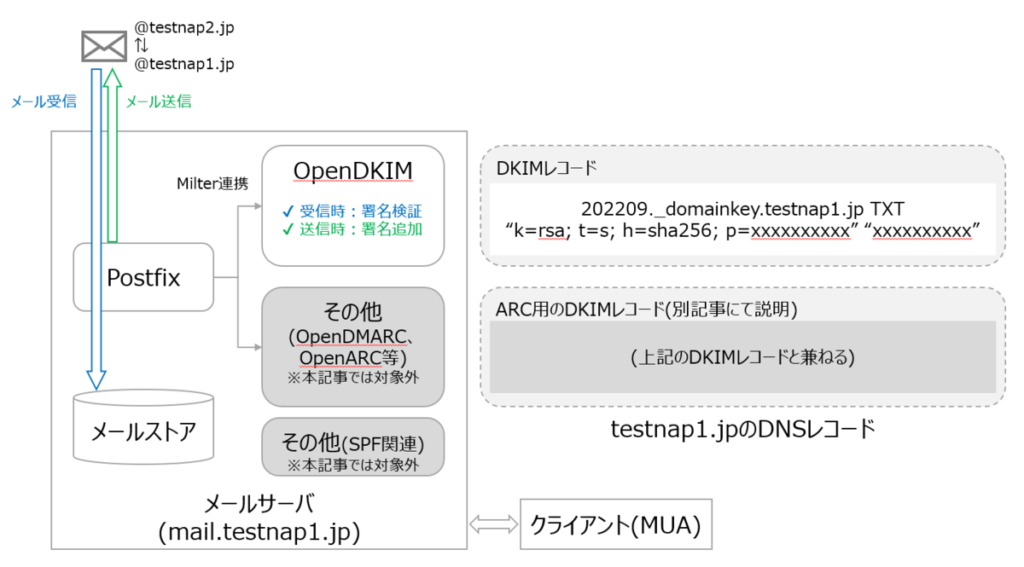

DKIM認証の整理しておきたいポイント

電子メールの送信元ドメインが詐称されていないかを検証する送信ドメイン認証 (Sender Domain Authentication)。 本記事は、DKIM認証についてまとめたものです。 SPF、DKIM、DMARC、ARC、BIMIといった送信ドメイン認証のまとめ記事はこちらです。 本記事で... -

SPF認証の整理しておきたいポイント

電子メールの送信元ドメインが詐称されていないかを検証する送信ドメイン認証 (Sender Domain Authentication)。 本記事は、SPF認証についてまとめたものです。 SPF、DKIM、DMARC、ARC、BIMIといった送信ドメイン認証のまとめ記事はこちらです。 本記事で... -

送信ドメイン認証まとめ (SPF、DKIM、DMARC、ARC) (+BIMI)

電子メールの送信元ドメインが詐称されていないかを検証する送信ドメイン認証 (Sender Domain Authentication)。 本記事では、各送信ドメイン認証の簡易的なまとめや、各記事へのリンクを記載します。 SPF、DKIM、DMARC、ARCが対象です。参考までに関連技... -

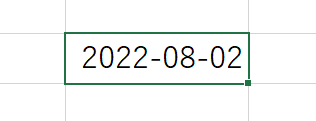

Excelのデフォルト日付形式をYYYY-MM-DDにする(ISO8601)

身の回りの資料に記載する日付を、なるべくISO8601に沿って"YYYY-MM-DD"に統一しておこうと思い、調べていたときのことです(参考:Wikipedia)。よく使うツールの1つであるExcelでは、デフォルトの日付の表示形式が"YYYY/MM/DD"(月や日の0埋め無し)であり、... -

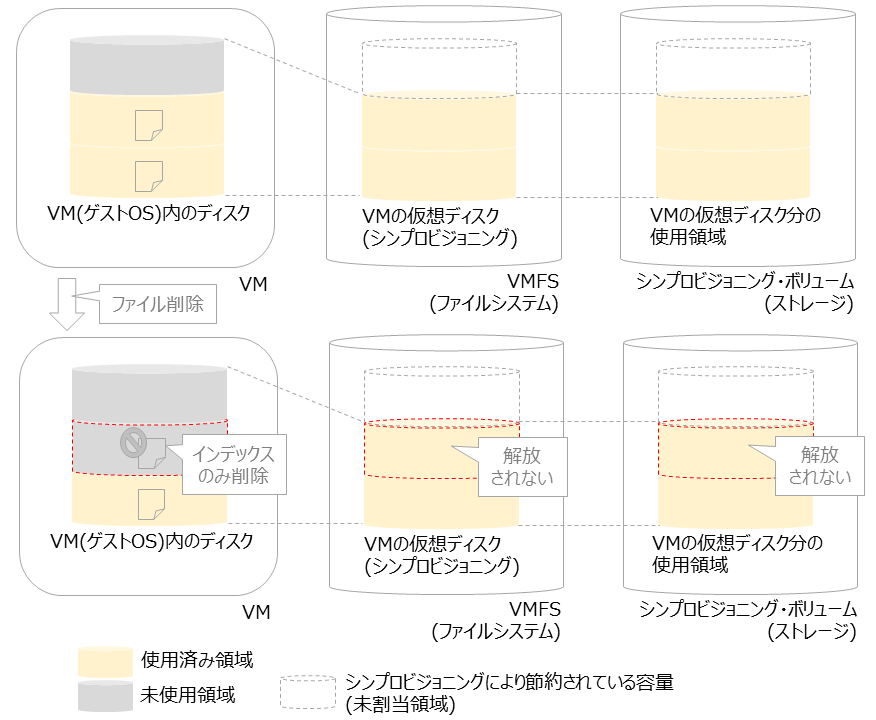

仮想ディスクの未使用領域が解放される仕組み

仮想環境のストレージ空き容量を管理する上で、未使用領域の解放に関する各レイヤの仕様を理解しておくことは重要です。 本記事は、ゲストOS上で削除したファイルの容量分、ストレージの空き容量が確保されるまでの仕組みをとめたものです。対象は主にシン... -

ZabbixでMQTTのデータを監視

IoT機器等で使用されるPub/Sub型プロトコル、MQTT。監視ソフトウェアとして広く使用されているZabbixでもMQTT経由で取得したデータを監視できます。 本記事は、ZabbixでMQTTのデータを監視する方法をまとめたものです。対象は主にZabbix 6系+Zabbixエージ... -

MQTTの運用や設計について気になった点のメモ

IoT機器等で使用されるPub/Sub型プロトコル、MQTT。運用や設計についてのノウハウが気になるところです。 本記事は、MQTTの運用や設計に関して気になった点を調べた際のメモです。今後調べ直す機会があれば更新するかもしれません。 参考として、MQTTブロ... -

Windows上で手軽にMQTTブローカーを立ち上げる(Mosquitto)

IoT機器等で使用されるPub/Sub型プロトコル、MQTT。構成上必要となるMQTTブローカーとして、Mosquittoなどがあります。 本記事は、Windows版Mosquittoを用いてMQTTブローカーを立ち上げる方法について記載します。環境は、Mosquitto 2.0.14をWindows 10上... -

Zabbixで受信したデータの加工TIPS

監視ソフトウェアとして広く使用されているZabbix。監視対象サーバやIoT系のセンサー機器等から取得したデータを加工したいケースがあるかと思います。 本記事は、Zabbixで受信したデータの計算や、JSON形式データからの値の取り出し等について記載します... -

Zabbix Applianceの導入

監視ソフトウェアとして広く使用されているZabbix。アプライアンス版は簡単に導入できるので検証用途等にも便利です。 本記事は、Zabbix Applianceの導入手順をまとめたものです。対象はZabbix 6系、仮想環境向けに配布されているアプライアンス版をHyper-... -

1回のGet-VMで色々なVMプロパティを取得(PowerCLI)

PowerCLIでvCenterから仮想マシン情報を取得可能ですが、目的のプロパティ群がGet-VMやGet-VMGuestなど複数のコマンドレットの出力にまたがる場合、各コマンドレットを実行しそれらの出力をマージするというのは煩雑です。 本記事は、シンプルに1回のGet-V... -

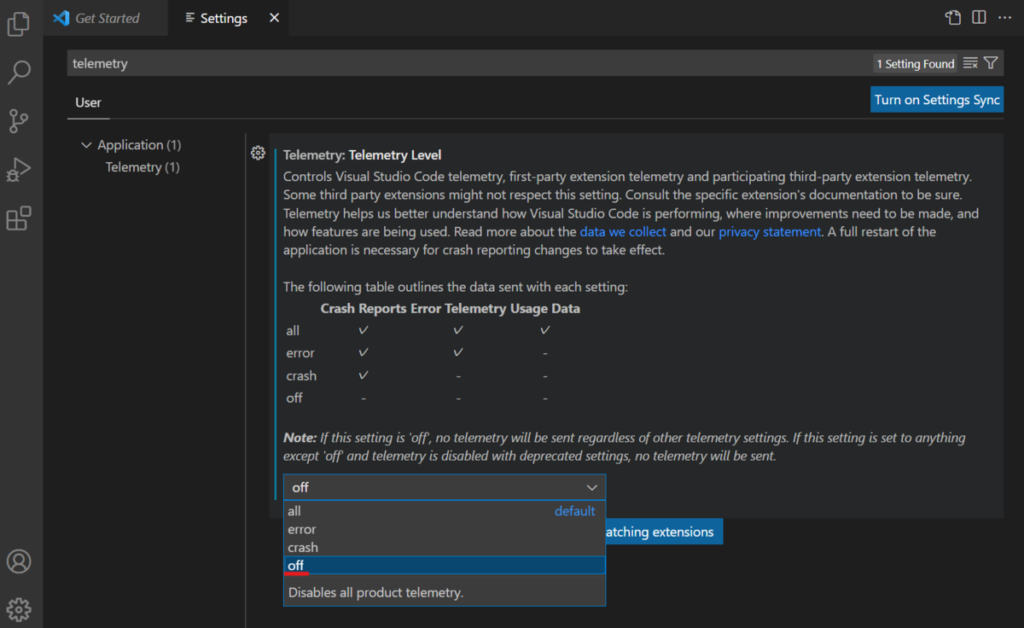

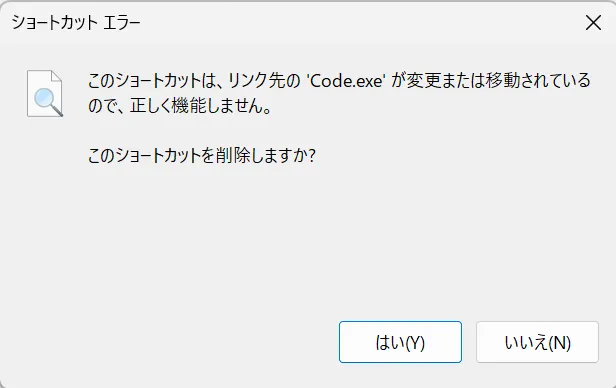

VSCode v1.61以降のテレメトリー無効化(自動データ送信)

VSCode v1.61以降、自動データ送信(テレメトリー)の設定パラメタが変更になったようです。 本記事は、VSCodeのテレメトリー設定の無効化についてまとめたものです。 本記事の目的 VSCodeの新旧のテレメトリー設定パラメタを理解する。 基本 VSCodeのテレメ... -

Systemdのネットワーク関連ユニット (After=network.targetあたり)

Systemdのユニットファイルの中にAfter=network.targetという記述をよく見かけますが、ちょっとややこしい仕様です。 本記事は、Systemdのそのあたりのネットワーク関連ユニットの概要をまとめたものです。対象は主にRHEL7、CentOS7以降です。 Systemdに関... -

時刻ズレを安全に復旧する(Linux,chrony)

「時刻同期できておらず、気付いたら時刻がズレていた!」という場合、復旧方法を間違えると大きなトラブルにつながることも。 本記事は、時刻ズレを安全に復旧する方法として、復旧手順の一例と、復旧計画の策定までの流れをまとめたものです。 主に、RHE... -

ESXiサーバのLAG設定

VMware vSphere環境において、ESXiサーバの性能向上のためLAGを使用することがあります。リンクアグリゲーション、IEEE802.3ad(IEEE802.1AX-2008)のことです。呼び方は、ポートチャネルや、CiscoではEtherChannel、HPEではトランク等…。 本記事は、ESXiサ... -

ESXiサーバのジャンボフレーム疎通確認(vmkping)

VMware vSphere環境において、ESXiサーバの性能向上のためジャンボフレームを使用することがあります。NFSやiSCSIを用いたストレージ通信や、VMotionの通信などです。 本記事は、ESXiサーバにおけるジャンボフレームの疎通確認方法をまとめたものです。 主... -

Systemdによるサービス管理ノウハウ (基本)

Systemdは、RHEL7、CentOS7以降における基本的なサービス管理機能 (等を含むシステム管理デーモンやツールの一式) です。従来はUpstart、SysVinitがありました。 本記事では、SystemdによるRHEL、CentOSのサービス管理に関する基本的なポイントをまとめま... -

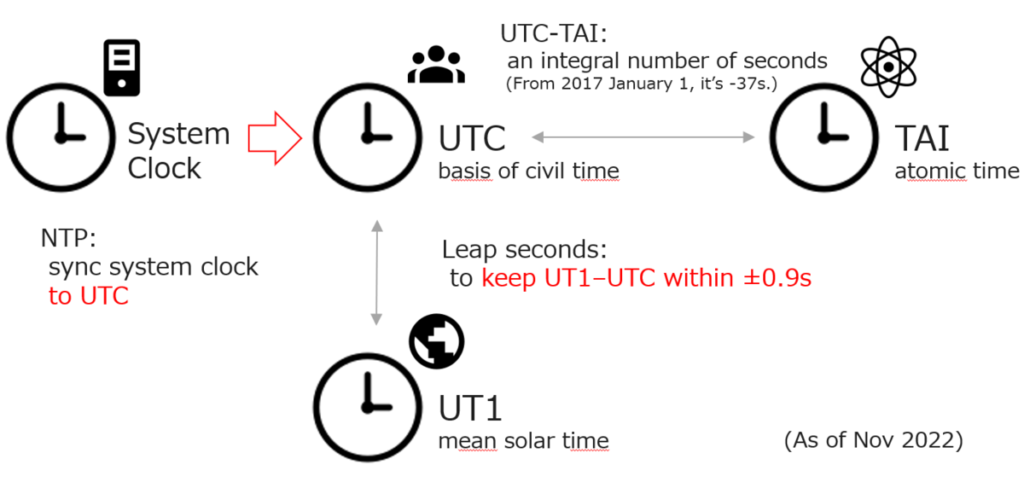

chronyによる時刻同期ノウハウ1(基本的な設定)

chronyは、RHEL7、CentOS7以降におけるデフォルトの時刻同期機能(NTP実装)です。従来はntpdがありました。 本記事は、常時起動させておくサーバにおいてchronyをNTPクライアントとして使用する方法をまとめたものです。主に、RHEL7、CentOS7以降でOS標準の...