【サポート詐欺を知っておく】ウイルス感染の偽警告はESC長押しで

最近、サポート詐欺に引っ掛かりかけた方から相談を受ける機会が複数あったので、注意喚起も兼ねてまとめておきます。

もちろん「自分は大丈夫」ならそれで十分なのですが、身近な方が被害に遭わないように、あるいは遭いそうになったときに適切な対応ができるように、より詳しく要点を把握しておくことも大事かと。

また、サポート詐欺(の画面の閉じ方を練習するため)の体験サイトやセキュリティ団体の方が実際に偽サポート窓口に電話をかけてみた際の動画もあるので記事中でご紹介します。

偽のウイルス感染の警告画面と音が出たら(=サポート詐欺)

- 偽の警告画面を閉じる:

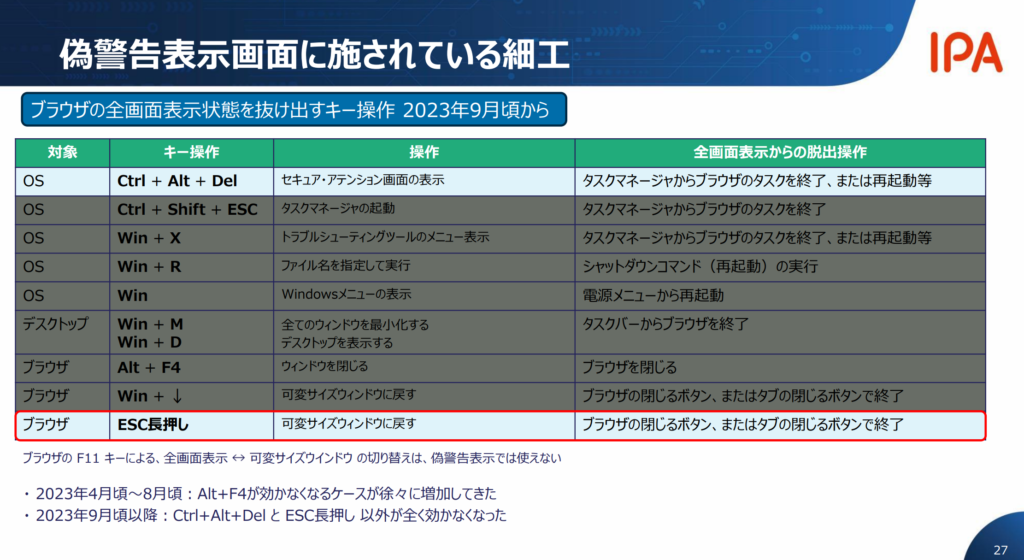

ESC長押し、もしくはCtrl+Alt+Delete - 警告画面の指示には従わない:偽のサポート窓口には電話しない

- 上記の通りに対処できればOK ※偽の警告画面が表示されたきっかけ(Webサイト上の特定の広告等)が分かればそのWebサイト等の管理者に状況等を連絡できればなお良し(その連絡に意味があるかどうか状況による)

偽のサポート窓口に電話してしまったら

- 指示に従わない:「Windowsキー + Rキー」から操作しない、遠隔操作ソフトをインストールしない

- 機微な情報を提供しない:氏名や住所、パスワード等は伝えない

- 上記の通りに対処できればOK ※電話をかけたら非通知設定でない限り電話番号は伝わってしまうが、その後かかってきても無視

PCに遠隔操作ソフトをインストールしてしまったら

- 指示に従わない:金銭の支払いやギフトコードの要求には応じない

- 遠隔操作されてしまったらPCの初期化(復元等)を(参考:IPA)

※情報漏えい調査等(フォレンジック)を行う場合は調査後にシステムの復元や初期化を行う等、適宜ポリシーに従う

※PC内のデータ(パスワード一覧や重要書類、連絡先一覧等)にアクセスされた可能性が無いとも言い切れないので適宜対処を(後述)

金銭の支払いやギフトコードの提供をしてしまったら(金銭的な被害に遭ったら)

サポート詐欺とは

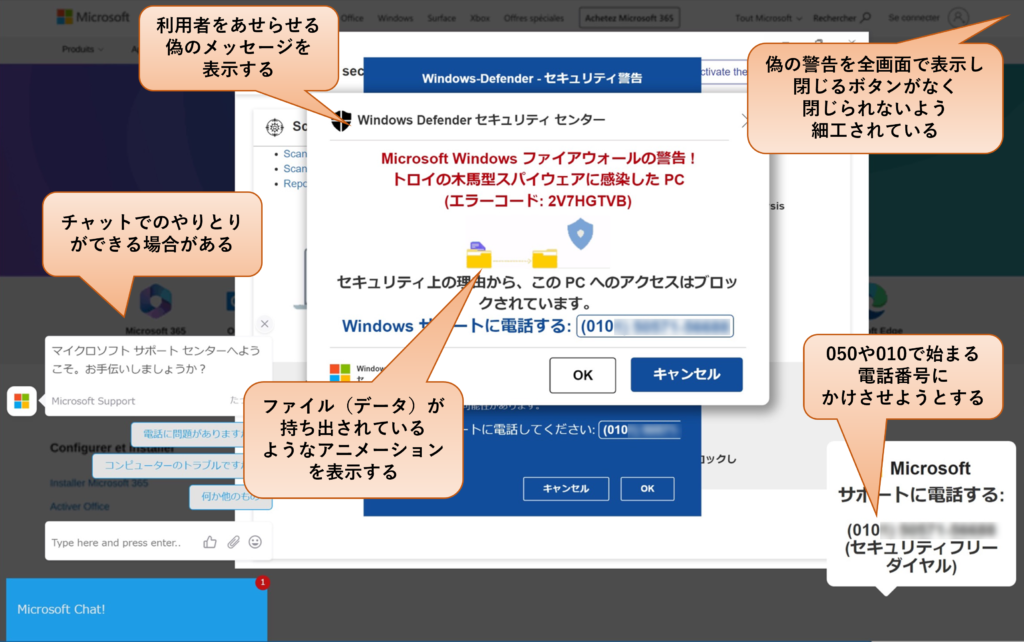

サポート詐欺は、偽のウイルス感染を警告する画面や音で不安を煽り、偽のサポート窓口に電話をかけさせて遠隔操作や金銭詐取を行う手口です。

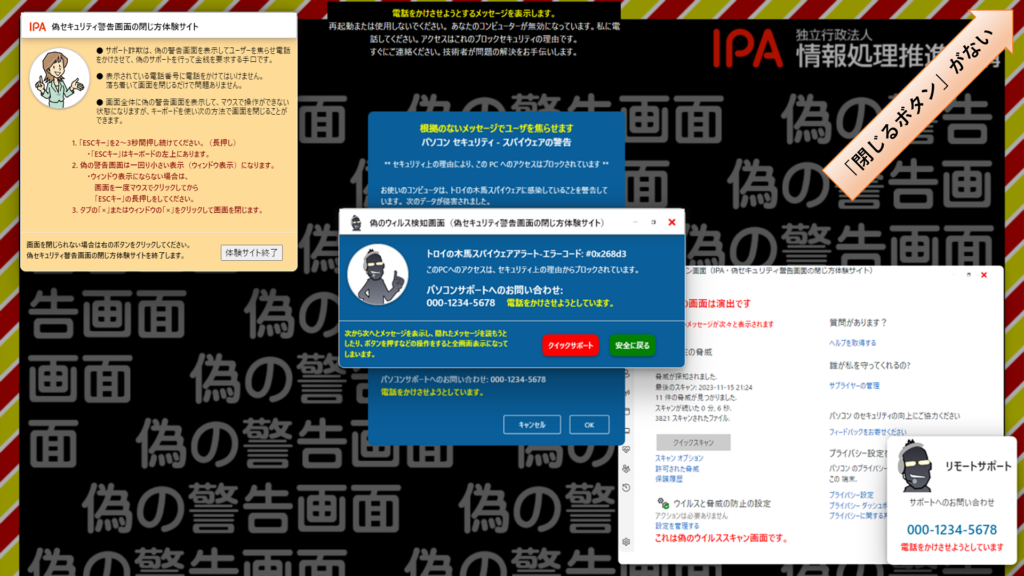

こんな画面を見たことがありますかね。Webサイトの閲覧中に表示されることがあります。

この画面が表示された際には、PCから大きな音が鳴る上、特定の操作をしないと画面を消せないので、PCに慣れていない方はだいたいパニックになります。

サポート詐欺とは、パソコンでインターネットを閲覧中に、突然、ウイルス感染したかのような嘘の画面を表示させたり、警告音を発生させるなどして、ユーザーの不安を煽り、画面に記載されたサポート窓口に電話をかけさせ、サポートの名目で金銭を騙し取しとったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。

出典:サポート詐欺対策|警察庁Webサイト

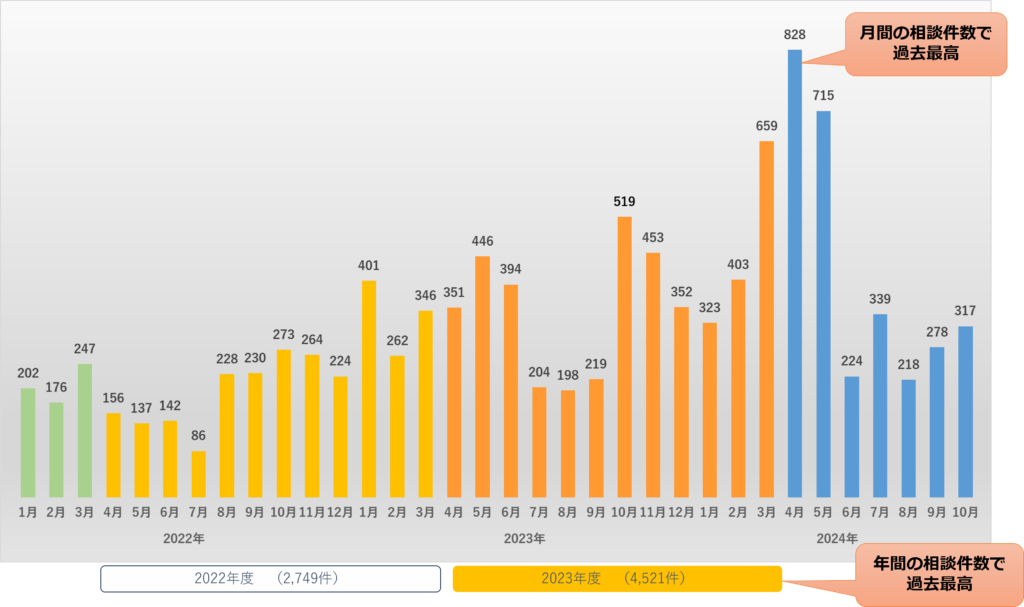

このサポート詐欺の件数は年々増えており、私の身近な出来事としても、2025年に入ってからこのサポート詐欺に引っ掛かりかけた方から相談を受ける機会が複数ありました。

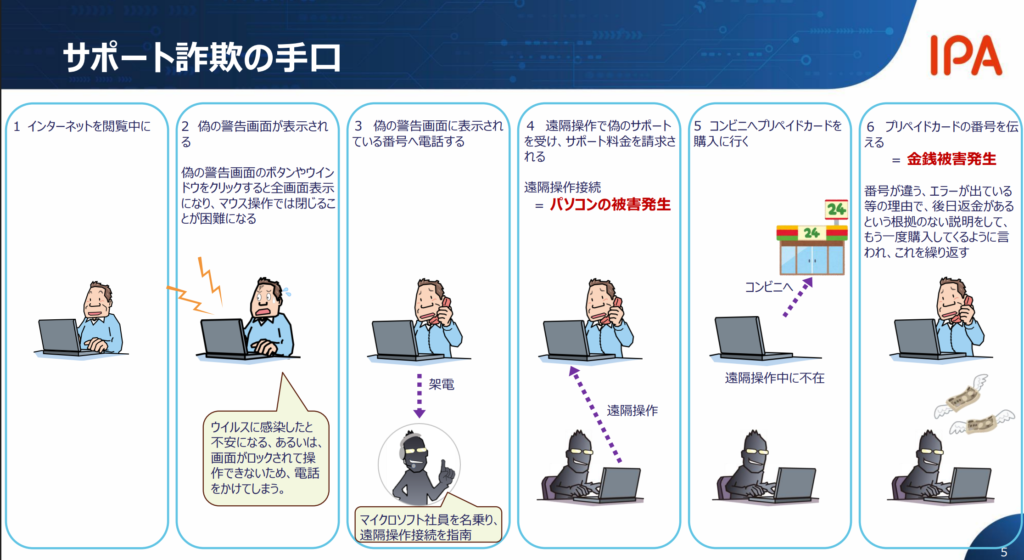

サポート詐欺の手口

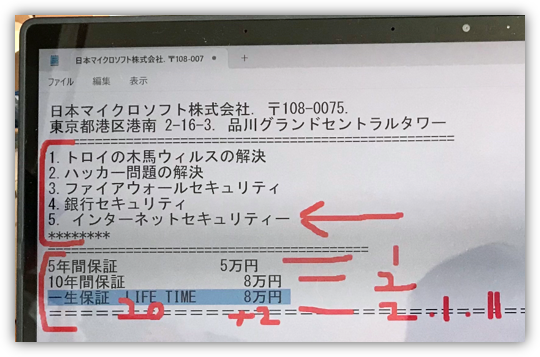

PC利用者がWebサイト等を閲覧中に前述のような偽のウイルス感染を警告する画面表示や音が発生した際、画面に記載されている偽のサポート窓口に電話をかけてしまうと、遠隔操作ソフトのインストールを指示されたり(インストールと初期設定により偽サポート窓口が自分のPCを遠隔操作できるようになってしまう)、偽サポート窓口に支払う料金として数万円以上の金銭やギフトコードを要求されたりします(これは金銭的な被害)。あと、遠隔操作時にPCのカメラで顔を見られたりとか。

もちろん、遠隔操作ソフトをインストールしてはいけませんし、金銭の支払いやギフトコードの要求にも応じてはいけません。

ちなみに、遠隔操作された状態のPCを使ってオンラインバンキングで送金をした際に、送金画面において遠隔操作で送金額を変更されてしまい(0を増やす等?)、より多額の送金をしてしまうケースもあったそうです。被害が大きくなります。

あと、偽のサポート窓口の電話番号は国際電話になっているケースもあるようです。通話料金も高額に。

サポート詐欺の対処

このような偽のウイルス感染を警告する画面表示や音が発生した際の、一般的な対処方法は以下のとおりです。

偽のウイルス感染の警告画面と音が出たら(=サポート詐欺)

- 偽の警告画面を閉じる:

ESC長押し、もしくはCtrl+Alt+Delete - 警告画面の指示には従わない:偽のサポート窓口には電話しない

- 上記の通りに対処できればOK ※偽の警告画面が表示されたきっかけ(Webサイト上の特定の広告等)が分かればそのWebサイト等の管理者に状況等を連絡できればなお良し(その連絡に意味があるかどうか状況による)

偽のサポート窓口に電話してしまったら

- 指示に従わない:「Windowsキー + Rキー」から操作しない、遠隔操作ソフトをインストールしない

- 機微な情報を提供しない:氏名や住所、パスワード等は伝えない

- 上記の通りに対処できればOK ※電話をかけたら非通知設定でない限り電話番号は伝わってしまうが、その後かかってきても無視

PCに遠隔操作ソフトをインストールしてしまったら

- 指示に従わない:金銭の支払いやギフトコードの要求には応じない

- 遠隔操作されてしまったらPCの初期化(復元等)を(参考:IPA)

※情報漏えい調査等(フォレンジック)を行う場合は調査後にシステムの復元や初期化を行う等、適宜ポリシーに従う

※PC内のデータ(パスワード一覧や重要書類、連絡先一覧等)にアクセスされた可能性が無いとも言い切れないので適宜対処を(後述)

金銭の支払いやギフトコードの提供をしてしまったら(金銭的な被害に遭ったら)

偽の警告画面を閉じるための操作方法が限られているようで、前述のESC長押し、もしくは Ctrl+Alt+Deleteのみが有効なようです。一応、PCの電源ボタンを長押しして強制的に電源オフしても良いのですが、その場合は未保存のデータの消失やシステムファイルの不整合等のリスクもあります。

あと、PC内のデータ(パスワード一覧や重要書類、連絡先一覧等)にアクセスされた可能性については判断しづらい部分です。仮に遠隔操作ソフトによって偽サポート窓口にPC画面が共有されるだけだとしたら、自分もその共有されているPC画面をずっと見ていれば被害の程度を把握しやすいのですが、そもそもその遠隔操作ソフトにどのような機能があるのか正確に判断できないケースも多いでしょうから、画面共有以外にPC内のデータへのアクセスがあったかどうかについては断定しづらいはずです(その後の金銭やギフトコードがこのサポート詐欺の目的だと思うので、PC内のデータを標的にしていないケースが多い気はしますが、手口や標的が異なる場合もあるでしょうから、やはり断定はできません)。もちろん、遠隔操作されたまま離席してしまった場合には好き放題操作されていた可能性もあります。例えばPC内にパスワード一覧があったなら、その一覧の中にある不正アクセス時の影響が大きいサービスのパスワード変更やアクセス履歴確認をすべきでしょう。

サポート詐欺(の画面の閉じ方を練習するため)の体験サイト

サポート詐欺の画面が表示されたらESC長押しで閉じればOKなのですが、いざ突然そのような状況が起きたときにスムーズに対処できるか心配な方は体験サイトを利用しておくと良いでしょう。身近に心配な方がいらっしゃれば、その方にも使ってみてもらいましょう。ちょっと耐性がつくと思います。

体験サイトは以下です。

セキュリティ関連団体の方が偽サポート窓口に電話をかけてみた際の動画

セキュリティ関連団体のJC3(Japan Cybercrime Control Center)が公開している動画です。

偽サポート窓口に電話をかけた場合のやりとりをまとめたもので、リアルに予習しておきたい方はご参考ください。ちょっと耐性がつくと思います。