カブアンドの感想など

カブアンドについて調べてみた際のメモをせっかくなのでまとめておきます。

株引換券が100枚もらえる前澤社長の書籍 “国民総株主” も読んでみました。

カブアンドでできること、目指すもの

株式会社カブ&ピース(以降、カブアンド社)、代表取締役社長はZOZO創業者の前澤友作さんです。

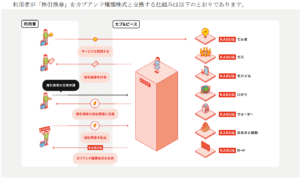

“サービスを使った分だけ株がもらえる” という新しい仕組みで、前澤社長自身が積極的にプロモーションをされています。

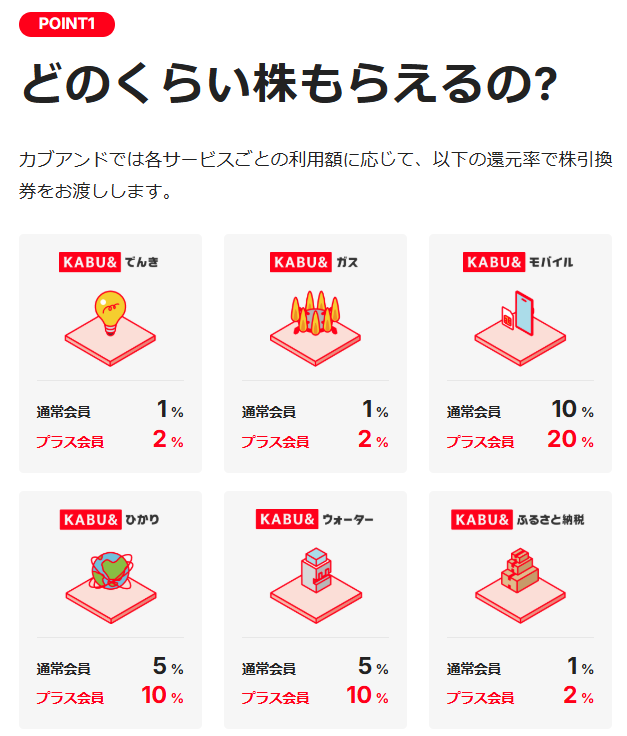

2024年11月からサービス開始され、本記事の作成時点で提供済みのサービスは、電気、ガス、モバイル回線(モバイル)、光回線、ウォーターサーバー、ふるさと納税といった生活インフラ関連の6種類。サービス開始から20日間で会員数100万人、サービス申込数35万人を超え、一時受付停止もありました。そして2025年4月1日時点で累計申込数100万件。同月からクレジットカードのサービスも開始予定です。

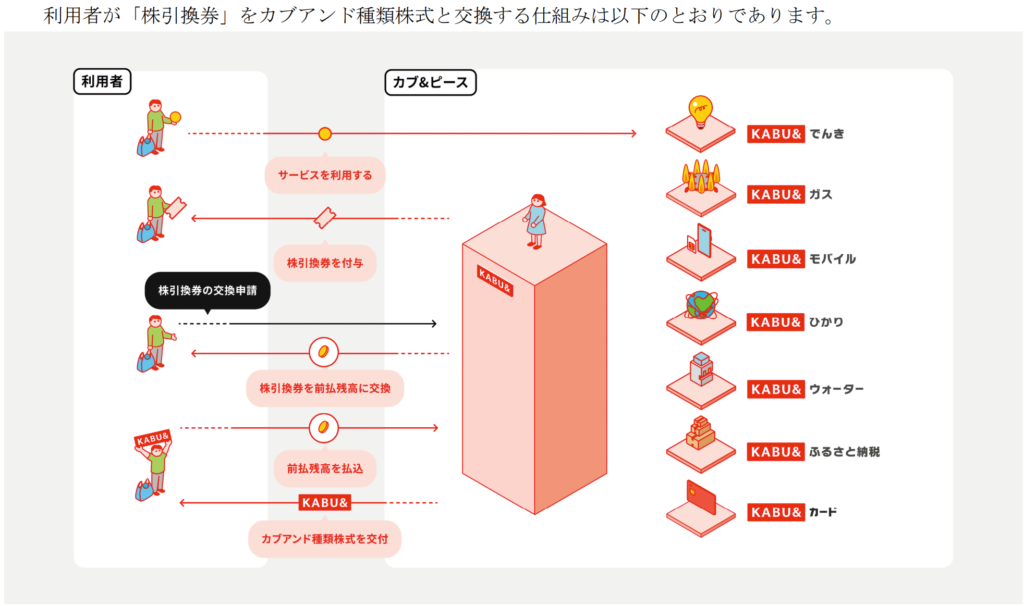

現在、カブアンド社は1回目の株式募集期間中、つまり記念すべき最初の “株配り” をしているところであり、利用者は上記サービスの利用等によって貯まる株引換券を使うことで株を受け取ることができます。カブアンド社は未上場企業なので、その株式は未公開株です。通常なら未公開株は一般人が簡単に手に入れられるものではありませんね。

このような株配りの仕組みを通じて前澤社長がカブアンドで目指すものは(私の理解する限りで)、著書のタイトルでもある “国民総株主” というスローガンのもと、資本主義をハックし、資本の極端な偏りのない世界を作ることに挑戦するというものです。そのため、カブアンド社の取り組みは、インベスタマー(顧客兼株主)一人ひとりが主体的に経済に参加するためのリファレンス構築でもあると思います。

また、前澤社長は “国民総株主” の中で、数百万人規模の株主と共にカブアンド社が上場することになれば、それは “ドラマチックな体験” になるはずだとも述べています。ご本人の熱量が大きい印象です。

私も株引換券を獲得

ということで私も興味を持って、とりあえず株引換券を獲得してみようと、ちょっと手を出してみました。

第1期株主になるために。

ただ、残念ながら今のところ、従来の生活インフラを乗り換えてまで利用したいサービスが無かったので、ピンポイントで株引換券を獲得できそうなキャンペーンを活用しています。

まず、前澤社長の書籍 “国民総株主” の購入で株引換券100枚。

続いて、KABU&モバイルの申込みで株引換券1,000枚。

あと、ふるさと納税も申し込んでみました。

キャンペーンも開催中ですが、これは当選したとしても、第1期募集の申込期間までに株引換券を入手できるか分かりません。

株還元率が2倍になるKABU&プラスも契約しています。

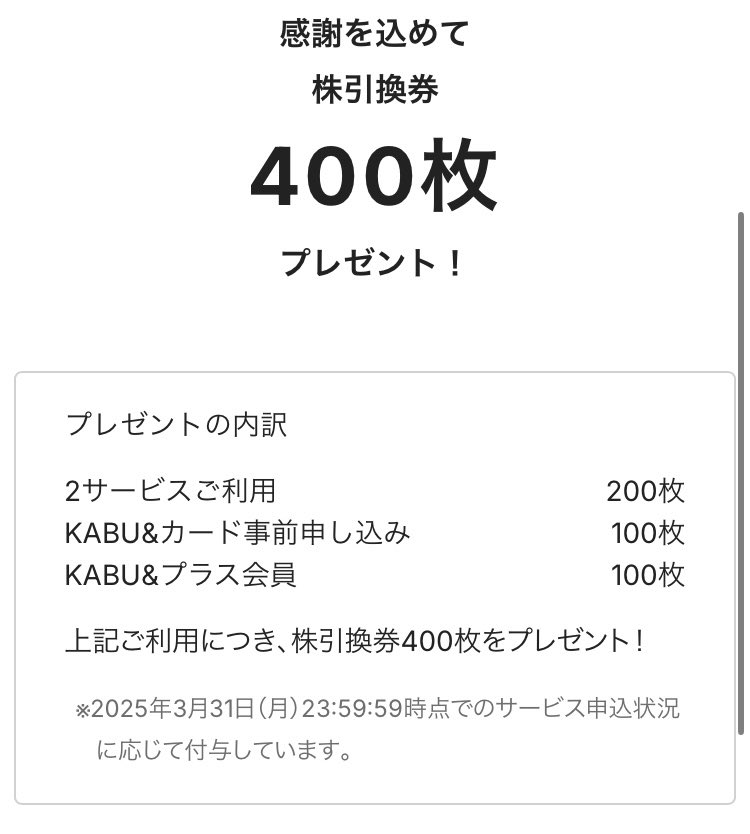

さらに、4月1日には100万件記念?で400枚いただきました。

第1回募集における株式の発行価格は1株5円の見込みで(4月25日の条件決定日の時点での評価額を勘案した上で変更となる可能性あり)、その場合は株引換券が1,000枚あれば未公開株を200株手に入れることができます。

その後も募集は行われる予定ですが、1株あたりの評価額が高くなっていけば、その分株式への交換に必要となる株引換券の枚数も多くなります。

カブアンドのちょっと物足りない点

前述のとおり、私にとっては “従来の生活インフラを乗り換えてまで利用したいサービスが無かった” のですが、その背景として、カブアンド社に対して以下の点でちょっと物足りなさを感じています。

生活インフラとして、サービス自体の魅力は?

カブアンドのサービスは、そのほとんどが近年自由化の進んでいる電気や回線等の各種生活インフラ事業ですが、これらはすべてパートナー企業との業務提携等によって提供されているだけで、カブアンド社によるサービス自体の付加価値は見当たりません。株配りの特典以外に、サービス自体の良さを見つけられませんでした。

また、他社のサービスの中には、カブアンド社のサービスより価格が安いものや、キャンペーン等が充実しているものもあるため、わざわざカブアンドに乗り換えようという判断をしづらいケースも。

ただ最初は “国民総株主” をアピールする段階ということで、意図的に広く誰でも利用できるサービスだけを扱っているように思います。

投資対象として、企業自体の魅力は?

現段階では、前述のとおりカブアンド社の個々のサービス自体には独自性が無く、今後の事業展開も明確ではないため、投資対象として何が良いのかよく分からない状況です。

そもそも、今まで株式を持ったことが無い方が投資を始める場合には、未公開株を扱うようなスタートアップ投資でなく、既に上場済みの企業の株式投資、むしろインデックス投資の方が良いという話もあったりします。ただ、カブアンドの場合はポイントのように獲得した株引換券を使うだけの投資なので、資金を用意して取り組むような投資とは単純比較できません。だとしても、従来からポイント投資という気軽で便利なサービスもある訳で、となるとやはり未公開株(や前澤社長の考え方)によほど興味が無い限りはカブアンドのサービスを積極的に利用しようとは思わないでしょう。現段階では。

あと、カブアンド社の事業の進捗により時価総額が増加するとしても、今後も継続して募集(新株式の発行)を行う予定なので、1株あたりの評価額の大きな上昇や上場時の大儲けが見込める訳でもありません。希薄化の影響がどの程度になるかも分かりません。

という感じで、投資対象としてパッとしない印象は否めません。それでも期待できかどうかが投資判断なのかもしれませんが。

マーケティングとして、訴求点の魅力は?

前澤社長の経済に対する強い思いとカブアンドのプロモーションの実態にはちょっとギャップがあるようで、様々な方から注目を集めるほど訴求点の曖昧さも感じます。

前澤社長は、良くも悪くも資本主義の現状を受け入れた上で、「この資本主義の中でどう賢く生きるのか?」というテーマに向き合うため、「資本を持つ」、「資本主義を嘆くのではなく、利用する側にまわる」ことを提案しており、その意識を広めるための取り組みがカブアンドな訳です。

しかし、カブアンドがあればどんな経済状況の方でも資本を持てるという訳ではありません。”国民総株主” というプロモーション自体は、生活に困っている人にまで確実に資本を持ってもらえる直接的な施策ではないためです。もちろんその解決策はいちスタートアップ企業に求めるようなことでもありませんが、カブアンドが資本格差の是正を謳うのであれば、その格差を隅々までカバーする訴求があっても良いと思います。

以下は前澤社長の見解の引用です。

④ 強い人には増税、弱い人には減税、再分配を強化せよ!

<ご意見>

資本を持つことが大事だという主張は分かるが、それはあくまで「資本を持てる人」の話。社会には、病気や障害、環境などの要因で、そもそも資本を持つどころか生活に困窮している人がいる。資本主義が生む格差をそのままにして、「カブカブ」言うのはあまりにも冷淡ではないか?むしろ、税制や福祉政策を通じて、富の再分配を強化すべきではないか?<僕の考え>

出典:カブカブうるせえ理由 | 社長記事詳細 | KABU&プラス | 株がもらえるカブアンド

確かに、資本主義には格差が生まれる要素があるし、すべての人が資本を持てるわけではないという意見も理解できます。だからこそ、最低限のセーフティネットや再分配の仕組みは重要だと思います。ただ、資本主義の再分配だけに頼っていると、それは「誰かが決めた配分に従う」という状態になりがちです。言い換えれば、国や政策に人生を左右されるリスクがあるということです。一方で、資本を持つことは、ある種の「自己防衛策」にもなります。もちろん、すべての人が大金持ちになれるわけではありませんが、少しずつでも資本を持つことで、人生のリスクを減らし、選択肢を増やし、資本主義のルールの中で主体的に生きれる可能性が広がります。再分配だけでは解決できない問題も多い中、できる範囲で資本を持つことも一つの選択肢ではないでしょうか?

注目していること

しかし上記のような点を踏まえても、私自身はカブアンド社の取り組みは面白いと思っています。既にたくさんの解説や議論があるので、ここでは私が注目している3点だけ記載します。

顧客と株主間の利益相反の緩和と可視化

カブアンド社の仕組みでは、全株主に占める顧客兼株主の比率が高くなるので(未上場の時点なら前澤社長を除けばほぼ全員が顧客兼株主)、そのような企業において株主と顧客の間にある利益相反がどのくらい緩和され、それが業績や満足度の面でどのように可視化されるか気になります。世の中の消費者全般のマインドが徐々にでも変化していくのかなという興味です。

一般的には、商品やサービスを無理に値下げして顧客を喜ばせる一方で利益が出ず株主に不満を持たれる、あるいは特典を縮小して顧客をガッカリさせる一方で確保した利益で増配して株主を喜ばせる、といった利益相反が少なからずあるかと思います。”あちらを立てればこちらが立たず” です。消費者(顧客)の目線としては、企業(の株主)が利益を多く得ることに対して嫌悪感を抱く風潮すらあるのかもしれません。

しかし、自分がその企業の顧客でもあり株主でもある場合には、自分が支払った商品やサービスの代金のうち一部が利益となって株主である自分に還元されることを配当金や株主優待から実感できたりもするので、その企業(や株主、つまり自分)のことをより応援しやすくなる構造です。

スタートアップ投資の普及と国民総株主による再分配効果

他社にも同様のスキームが普及すれば、いつか国民総株主によるお金の再分配効果を徐々に実感できる日がくるのかもしれません。スタートアップ市場や経済の活性化も含めた大きな話として、所得格差の是正につながる考え方の一つかもしれません。

もちろん、前述のとおり人によってインデックス投資の方が良いという話もあるでしょうから、スタートアップ投資だけが重要だという意味ではありませんし、”国民総株主” のプロモーションではメリットを享受できない人がいるかもしれません。

また、仮にカブアンドのようなスキームが普及してポイントの代わりに株がもらえることが一般的になったとしても、やはりメインの資産形成については投資用の資金を準備して計画するでしょう。

今後のカブアンド社の事業展開、選べるスタートアップ株モールとか

前澤社長がチラっと触れている今後のカブアンド社の事業展開も楽しみで、生活インフラや経済圏を構成する普通のサービス(例えば食品や旅行、エンタメ、保険、証券、銀行とか)の他に、独自性の高いサービスとして様々なスタートアップ企業の未公開株への投資に対応してもらえたりすると面白そうです。もしそういうサービスがあればカブアンドを積極的に使ってみたくなるかも。

カブアンド社の上場後、カブアンド社自体の未公開株を手に入れられなくなってしまうと面白味が減ってしまうので、その後もカブアンドのサービスで貯まった株引換券は、提携する他の様々なスタートアップ企業の未公開株の中から好きなものに交換できる、”選べるスタートアップ株モール” のような仕組みなどを用意してもらえると嬉しいです。ただ、インベスタマー(顧客兼株主)になることが重視されているので、それらのスタートアップ企業のサービスを実際に利用する等の条件は必要かもしれませんが。

(勝手な想像)第三者型の前払式支払手段

ちなみに、株引換券が最終的にカブアンド種類株式に交換されるまでの流れとしては、株引換券がいったん前払式支払手段に交換されてから、株式に交換される仕組みになっています。

それで、この前払式支払手段の種類が第三者型なんですね。第三者型は発行者であるカブアンド社以外からの商品やサービスの購入にも使用できるものです(参考)。

そもそも株引換券をカブアンド社の自社株に交換するだけであれば、いったん前払式支払手段を経由する理由や、自家型でなく第三者型の前払式支払手段に交換する理由がよく分かりません。企業独自ポイントに相当する株引換券から直接自社株式に交換しても良い気もします。そのあたりは、私が知らないだけで、制度上必要なことだったり、あるいは自家型で1,000万円を超える方が手続きが面倒だったりするのかもしれませんが。

ということで、第三者型の前払式支払手段を採用しているのは、もしかして他の提携するスタートアップ企業の株式にも交換できるようにするためなのかな、と勝手に期待してみました。

(追記)前払式支払手段の件も含めたカブアンドのスキーム解説を見つけたので、以下の記事にまとめてあります。

公式サイト、投稿、動画等

詳細は公式サイトと目論見書にて。

その他、関連コンテンツ。

ご指摘ありがとうございます。未公開株を渡すという特性は上場前まで有効なものであり、上場後は新たな魅力創出で企業価値を上げていく必要があります。上場を目指すからには当たり前のことです。ただし、今の時点で未来の目標や構想を具体的にお話しすることは株式募集中の身であるゆえできませんこと… https://t.co/vVhrd2ePwL

— 前澤友作 (@yousuck2020) March 19, 2025