【補償されない】証券口座のフィッシング詐欺、不正アクセスによる損害

楽天証券におけるフィッシング詐欺による不正取引が話題になっていますが、そのような被害に遭ったとしても基本的に証券会社側による補償は受けられないので要注意です。

本記事では、ネット証券各社の約款にある免責事項を確認しながら、普段の証券口座の利用に対して気を引き締めてみます。

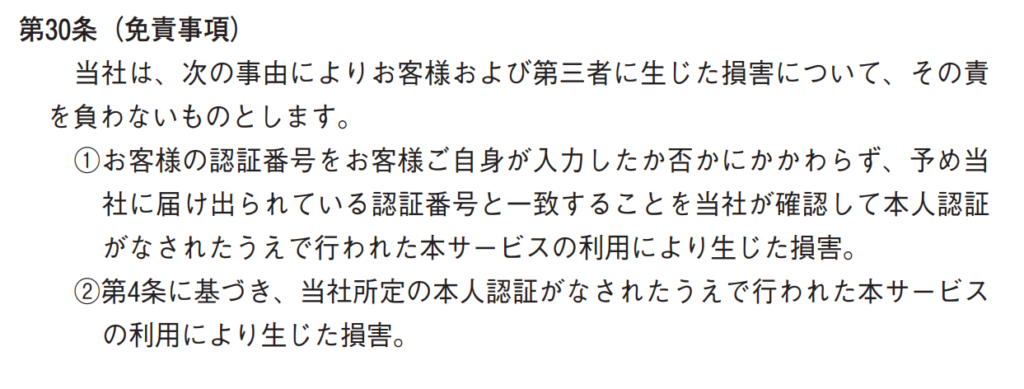

楽天証券が補償しないこと

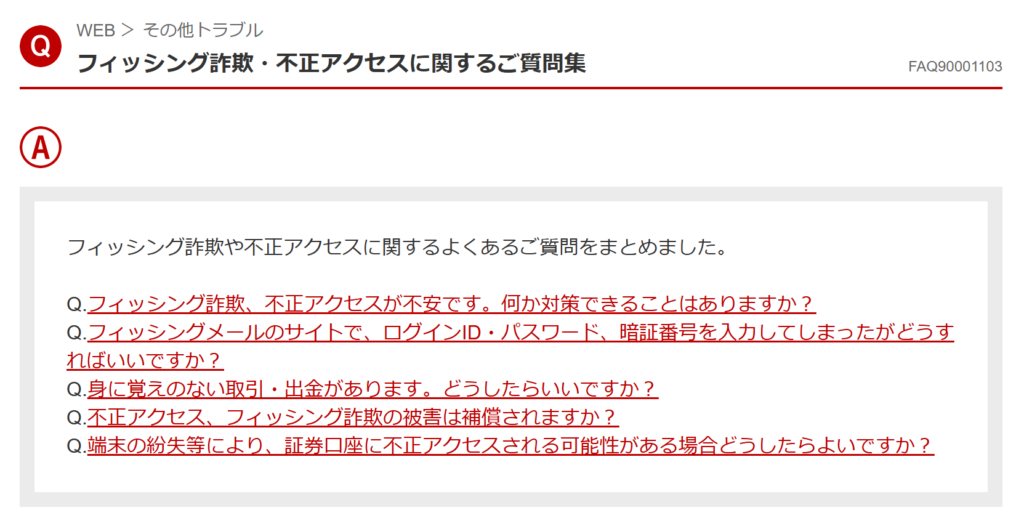

いつの間にか(以前からあったのか分かりませんが)、フィッシング詐欺・不正アクセスに関するご質問集というページができています。

以下は、フィッシング詐欺等の被害に遭った場合の損害についてのQAの内容です(該当ページ)。

上記で触れられている総合証券取引約款の第52条というのは以下です。

(免責事項)

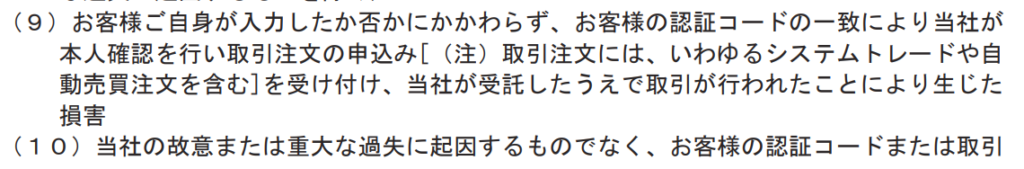

第52条 当社は、次に掲げる事由により生じたお客様の損害または費用については、その責を負いません。① 通信回線、通信機器およびコンピューターシステム機器の障害、瑕疵もしくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能または誤作動等が生じた場合

② 本サービスで提供する情報の誤謬、停滞、省略および中断により生じた損害につき、当社の故意または重大な過失に起因するものでない場合

③ お客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、第11条に規定するお客様の認証コード、ワンタイムパスワード、追加認証コード、お問い合わせ番号(以下、「認証コード等」)といいます。)の一致により当社が本人認証を行い取引注文の申込みを受け付け、当社が受託したうえで取引が行われた場合

④ お客様の認証コード等の本人認証のための情報または取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害につき、当社の故意または重大な過失に起因するものでない場合(中略)

⑦ 第34条および第35条の規定に基づく本サービスの内容の変更もしくは利用の制限もしくは停止、または第32条第2項の規定に基づく情報サービスの提供の中止

(中略)

⑭ お客様が本サービスの内容またはその利用方法について、当社の故意または重大な過失に起因するものでなく、誤解しまたは理解不足であった場合

⑮ 天災地変、非常事態(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により取引注文の執行、金銭および有価証券の受渡、返還または寄託またはその他の事務手続き等が遅延しもしくは不能となった場合(以下略)

出典:取引説明書・取引約款・規定 | 楽天証券について | 楽天証券の総合証券取引約款より

フィッシング詐欺や不正アクセスによる損害等が補償されないことは、上記の③と④で言及されています。例えば、フィッシング詐欺や端末(利用者のPC、スマホ等)への不正アクセス、あるいはマルウェアの動作等により本人認証のための情報等が漏えいしたことに起因する損害も該当するでしょう。つまり、悪い人にIDを盗まれ、そのIDで不正ログインおよび取引を行われて●百万円の損失が生じた場合も含みます。本人認証というのは、IDやパスワードの照合をはじめとするサービス利用時の認証のことです(第11条に記載)。

一応、”当社の故意または重大な過失” がある場合には補償の対象となりそうですが、これは相当な不備があるケースを指すはずです。基本的なセキュリティ対策を怠りまくった場合や、繰り返し警告を受けながらも適切な対応を取らなかった場合等。

③、④以外の引用は、外的要因も含みますが私がちょっと気になった点の備忘用です。

ということで、利用者側で実施すべきセキュリティ設定をしっかり行いましょう。

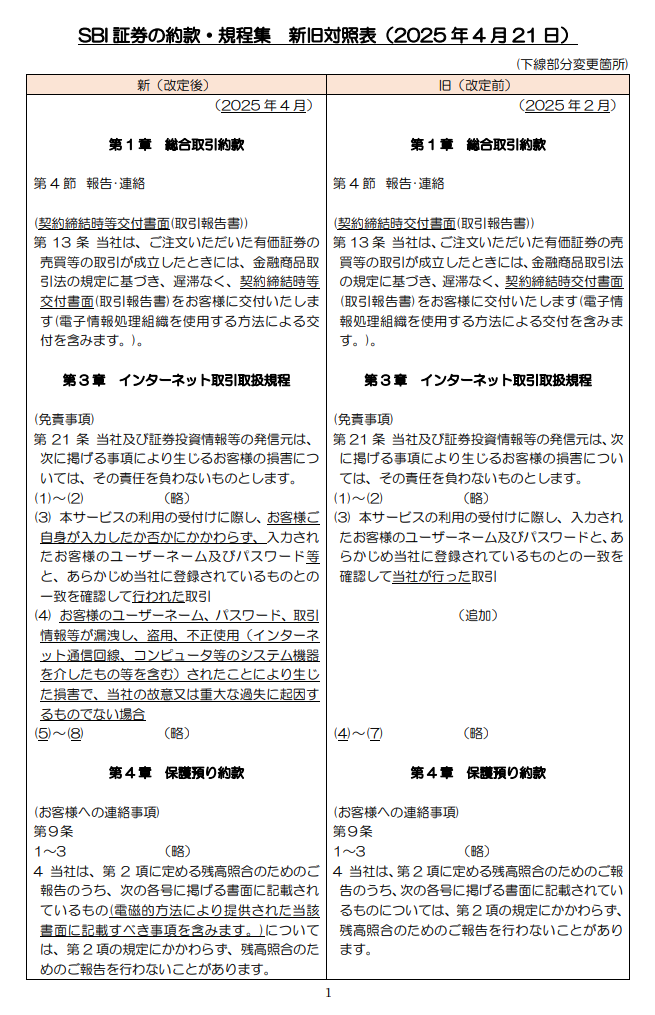

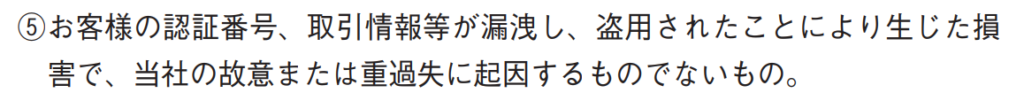

SBI証券が補償しないこと

SBI証券も同様ですが、ちょうど2025年4月21日から約款の改定があり、不正使用時の免責条件がより明確になります。他のネット証券会社と同じ内容かとは思いますが、こんなタイミングなので利用者の不安を煽るかもしれません。

内容は楽天証券のものと基本的に同様です。

ということで、利用者側で実施すべきセキュリティ設定をしっかり行いましょう。

マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券が補償しないこと

マネックス証券も同様です。

三菱UFJ eスマート証券(auカブコム証券)も同様です。

↓総合取引約款

こちらも同様。

感想

ネット証券各社の約款を確認してみたところ、不正取引等に関する免責事項はどれも同じような内容でした。基本的に不正取引等による損害を補償するような定めはありません。証券会社側に重大な過失等が無い限り、利用者側の責任ですね。

その補償制度に不安を感じるケースがあるかもしれませんが、逆に補償のルールが緩すぎると、不正利用を装った虚偽の被害申告が発生し(この場合は証券会社が被害に遭う可能性)、その影響で善良な利用者が適正にサービスを利用できなくなる可能性もあります。

現代の資産形成には欠かせないネット証券口座は、その便利さに由来するセキュリティリスクと隣り合わせです。長期投資等によって預けた資産が大きくなれば、その分被害に遭ったときの影響もより大きくなります。当たり前ですが、資産は大きくなって欲しいけど被害はゼロじゃないと困りますよね。

そのリスクへの対策を行い、きちんと資産を守れるかどうかは、証券会社側のシステムだけでなく、利用者側の設定や端末環境、リテラシーに強く依存していますし、他に外的要因としてインターネット上の脅威にも常に晒され続けている点にも注意が必要です。もちろん適切なセキュリティ対策のもとであれば、安心してネット証券口座を利用できます。100%安全という意味ではありませんが、自身が安心できる水準を意識してリスク判断することが重要です。

私自身、資産運用やポイ活に関連して証券口座をいくつか持っていますが、口座を持つからには時勢に合ったセキュリティ対策が大事だと改めて感じました。

まとめ

証券口座のフィッシング詐欺や不正アクセスによる損害が基本的に補償されないということを、ネット証券各社の約款から確認してみました。

資産運用もポイ活も気を付けましょう。

(追記)不正取引による損失が補償される方向で調整されているようです。