【日常のメモを一生モノの知識に】ノートをNotionからObsidianに

日常のメモが一生モノの知識につながるよう管理したいのですが(PKM:Personal Knowledge Management)、なかなか理想的な環境に辿り着けません。

そんな私は自分の器量を磨くより先に頼れるツールを探したくなってしまったりするので、今回はZettelkasten(ツェッテルカステン)に触発されて普段使いのノートアプリをNotionからObsidian(オブシディアン)にできるだけ移行してみることに。お試し中です。そんな私の初心や所感をまとめておきます。

日常のメモを一生モノの知識に

ニュース、調べもの、Todo、我が家の色々な管理、そして当サイトのブログ記事の草案など、とりあえず日常的に生じるすべてのメモをロストせずに集約しつつ、それらを最終的に一生モノの知識として活用できるよう整理したいと思っています。

従来使っていたNotionも良いのですが、個人的に使いづらさを感じる部分もあって別のツールを探してみた結果、Obsidianというノートアプリ(とZettelkastenというノート管理方法)に興味を持ちました。現在、Obsidianを試しながらNotionと併用中です。

Obsidianに興味

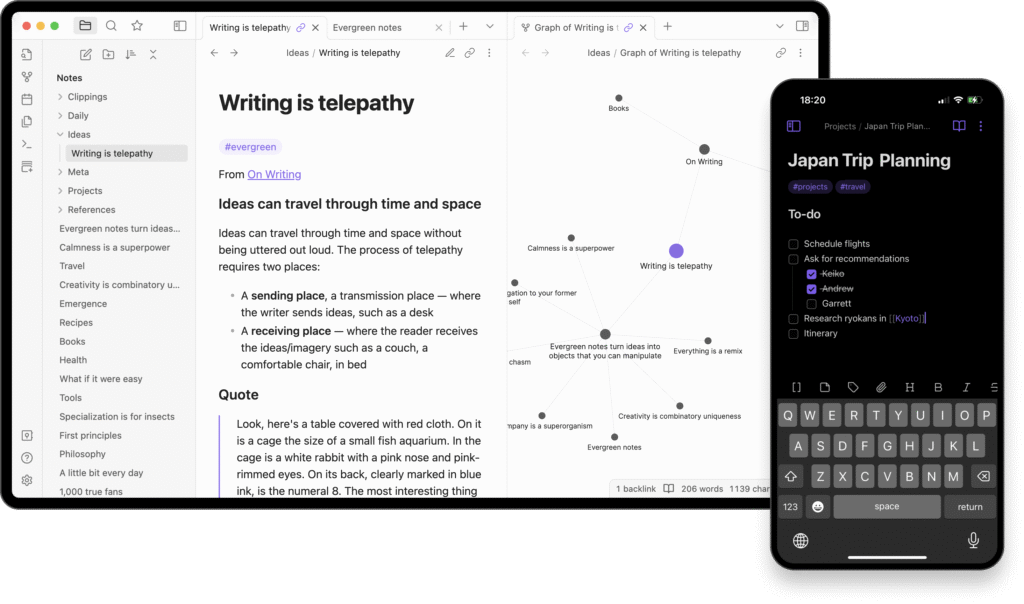

Obsidianは、個人的なメモをまとめるのに適したノートアプリです。

Obsidianの以前のキャッチコピーは “A second brain, for you, forever.” で、現在は、”Sharpen your thinking.” となっています。”第二の脳” と聞くとインパクトありますね。

以下のような特徴があると思っています。

- 主な特徴

-

- markdownベースのエディタ

Live Preview / Source modeのどちらも可能で、画像やPDF等の埋め込みも可、簡単な図を作れるキャンバス機能もあり - ノート間のリンク/バックリンクや、タグ、グラフビュー等

フォルダ分類以外に、様々な方法でノートの分類/参照が可能 - ローカル中心

クラウド前提の作りでなく、端末間の同期は公式の有料機能や無料のコミュニティプラグインの機能で - 無料

同期やWeb公開の機能、サポート付きプラン等は公式より有料で提供 - プラグインやホットキー、コマンド入力で色々できる

カスタマイズ性は高い - マルチプラットフォーム

PC/スマホで利用可能、Webブラウザの拡張機能でクリッピングも可

- markdownベースのエディタ

- 注意点

-

- Notionと比べて便利に感じるかどうかは目的と使い方次第

- クラウド中心ではないため、端末間でデータ同期したい場合は準備が必要

- Notionのデータベースのようなデータ管理機能は標準では無い

- ノートの共同編集はできない(標準機能では)

- ノートやアプリ設定、プラグインの管理はVault(保管庫)という単位

- まぁまぁ英語 ※Obsidian本体の日本語設定は可能

公式サイトは以下です。

Obsidianをどう使うか

私の現時点での初心としては、日常的なメモをObsidian上で蓄積/推敲/取捨選択しつつ相互に関連性を持たせたり分類したりしながら、自分専用の使いやすい一生モノの知識の保管場所を作れたらなぁと思っています。それは第二の脳…なのかな。

Obsidianは多機能なので好みに合わせて自由に使えそうですが、個人的には特にリンク/バックリンクやタグの機能が直感的に使いやすくて注目しています。特にNotionより便利だと感じる点です(Notionではできないという意味ではありません)。

まずは普段のメモを全部Obsidianに突っ込んでみながら整理の仕方を考えてみたいと思います。Zettelkastenを実現できるかは分かりませんが、自分に合った使い方ができれば。

あと、Obsidianでは埋め込み対象でないファイルでもVaultには含められるので、空き容量の許す限りは色んなファイルを好きなだけ置けそうです(detect all file extentions をオンにするとツリーに表示も可)。

Notionからの全移行は厳しい

ただ現状では、NotionからすべてをObsidianに移行するのは難しい気がします。

例えば、Notionのデータベース機能を用いた月次タスクの自動生成(繰り返し)のようなことをObsidianで実現するのは面倒そうだからです。でも、そのうち良いプラグインが登場するかも…(RoadmapにあるBasesに期待?)。ちなみに、ObsidianにNotionのページを表示させるという事例をお見かけしたので(Open Gateというプラグイン)、参考にさせていただこうかと。

あと、Obsidianには共同編集の機能が無い点もどうしようかなぁと。例えば家族内で共有したいメモもあります。また、Vaultの中の一部のノートだけを共有する方法もキレイなやり方が思い浮かびません。

という感じで、ワークスペースとしてはNotionの方が有利ですかね。しばらく併用して、最終的にどうするか考えます。

Obsidianのデータのローカル保存と端末間同期

Obsidianがクラウド上にデータを保存せず、ローカル中心で動作する点はメリットでもありデメリットでもあり。まぁクラウドに保存しても大丈夫だと分かってはいるものの、やはりローカルにmarkdownファイルをはじめ全てのファイルが保存されていると安心します。専用のファイル形式ではないので、Obsidianが無くても開けます。

端末間でのObsidianのデータ同期については、日本の方が開発されているコミュニティプラグインであるSelf-hosted LiveSyncの新機能、Peer-to-Peer (P2P) Replicator (Experimentalなのでまだ正式実装ではない) を使わせていただいてます。WebRTCというブラウザtoブラウザの直接接続技術を使用してて、なんかすごいです。同期が実行されるタイミングがよく分からなかったりもするのですが(Obsidianを起動し直せばその直後に同期されるっぽい)、無料でPCとスマホ間でObsidianのデータを同期できて便利です。

さらに、中継専用のアプリ不要なブラウザ版の同期機能(webpeerという疑似クライアント)というものもあったので試してみました(要ビルド)。常に起動している端末があれば使えると思います。

(参考)その他のアプリの感想

私の備忘用程度ですが、その他のアプリについての感想です。

iCloud メモ(Notes)

Apple製品間で軽めのメモを管理するならこれで十分。初心者でも共有や同時編集をしやすいです。

ただ、Windowsなどプラットフォームをまたぐと使い勝手が悪くなります。書式設定やリッチコンテンツも扱いやすくはありません。

知識を整理していくような使い方は厳しそうです。

Google Keep

シンプルなメモアプリとしてはかなり使いやすいと思います。タグ(ラベル)も管理しやすいです。複数端末間での使用時の同期もスムーズ。Googleアカウントで共有もできます。

が、作成するメモの編集領域が狭く、またmarkdownも使えないため(以前はGoogle Keep PowerUpという拡張機能で対応できていた?)、メモが長文になりそうなときやアウトライナーとして使いたいときには不便です。文字数の制限に引っ掛かったこともありました。あと、メモのタイトルのみを一覧化できなかったり。

また、1つのメモの中に、通常のテキストとチェックリスト(チェックボックス)を混在させることもできません。

Visual Studio Code (VSCode)

コードエディターですが、色々できると思います。

ノートアプリとして使う場合にはそれなりに調整が必要かと。

あと、Windows版のVS Codeは自動更新が失敗すると起動不可になります(なりました)。

(参考)Zettelkasten(ツェッテルカステン)

ここまでObsidianについて話をしてきましたが、ノート管理方法であるZettelkastenについても少しだけ触れておきます。

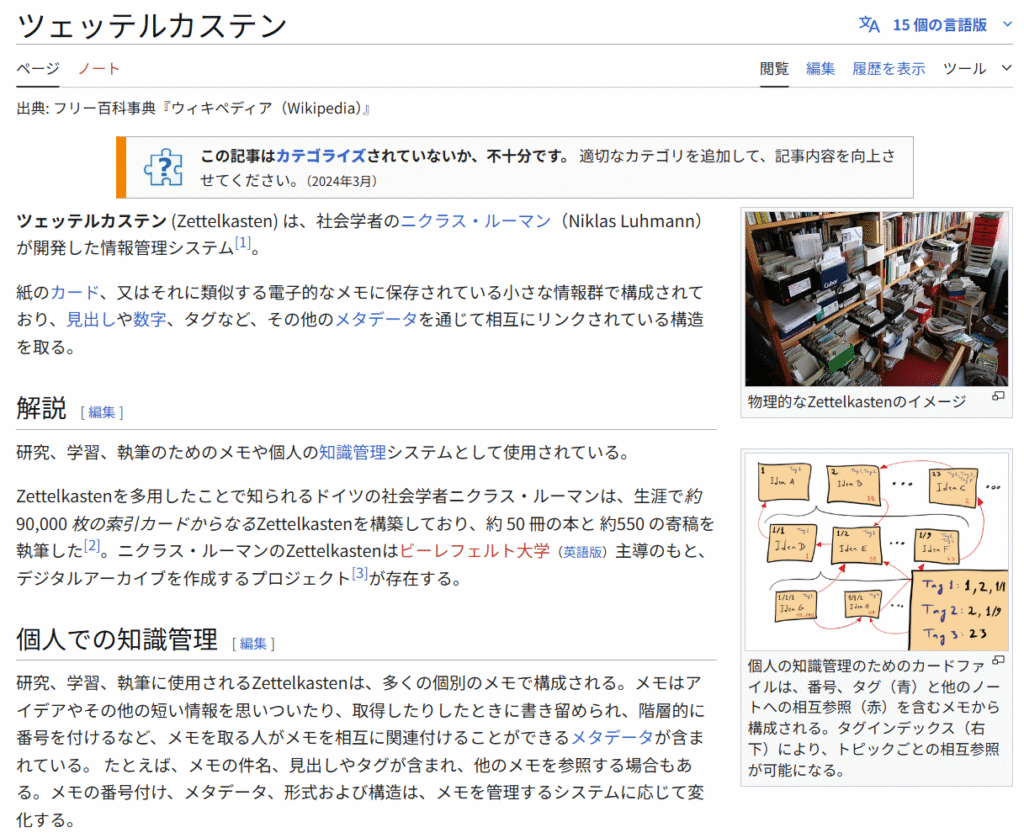

Zettelkastenは、20世紀のドイツの社会学者のニクラス・ルーマン(Niklas Luhmann)が個人的に開発した情報管理システムであり、メモ同士をルールに沿って関連付け(リンク)しながら管理します。

当時は紙のカードで構成されていましたが、現代であればノートアプリなどのデジタルツールで効率よく再現でき(るはずだと思い)ます。

Zettelkastenの解説書としては、私が調べた限りではTAKE NOTES!という書籍が最も有名なようです。後で関連書籍と合わせて商品リンクを載せておきます。

一応、ニクラス・ルーマン本人によるZettelkastenに関する論文『カードボックスとのコミュニケーション』(Kommunikation mit Zettelkästen) はあるようですが、包括的な手引きとして読める感じではありません(そもそもドイツ語)。その原文と思われるPDFはこちら(個人サイトにアップされているもの)。そして、その論文をNotebookLMに要約してもらったページはこちら。

上記の論文におけるニクラス・ルーマン本人の表現を引用すると、Zettelkastenは第二の記憶 (Zweitgedächtnis) 、もう一人の自己 (ein alter Ego) とあります。日本語の語感としては、”第二の脳” より “第二の記憶” の方が馴染みやすい気もします。

Als Ergebnis langerer Arbeit mit dieser Technik entsteht eine Art Zweitgedächtnis, ein alter Ego, mit dem man laufend kommunizieren kann.

※NotebookLMによる訳:このテクニック(=Zettelkasten)を長く使い続けることの結果として、一種の『第二の記憶(Zweitgedächtnis)』、つまり『もう一人の自己(Alter Ego)』が生まれる。それとは継続的にコミュニケーションをとることができるのである。

出典:Kommunikation mit Zettelkästen

まとめ

日常のメモを一生モノの知識につなげるべく、Zettelkasten(ツェッテルカステン)に触発されてNotionからObsidian(オブシディアン)にできるだけ移行してみようと思った話でした。

以下は関連書籍です。

TAKE NOTES!はZettelkastenの解説書で、私はこの本を購入して現在読んでいる途中です。考え方を長々と文章で読みたい方向けかと思います。

以下はObsidianの解説書。

以下は本記事の内容と直接関連しませんが参考までに。